前編に続き、医療のAI化、2045年問題、医師と看護師の在り方などについて、

お考えをお聞かせいただきました。

AIによる医療費削減

中:日本では、なぜ、かかりつけ医が定着していかないのでしょうか。

白井:専門分化し高度医療を進めるという価値観と、患者さんを総合的に診て個別に判断するという価値観が

両立していないからだと思います。

現在の医療制度に問題の根源があるのかもしれません。

あるいは医者として「他の医者の患者を自分の患者にすることはできない」という

遠慮が働くのかもしれません。

いろいろ背景が考えられます。

中:そのような数々の障害があっても、やはり将来的には

まずジェネラリストが診るというスタイルにしていくべきなのですね。

白井:はい。

それはたいへん大事なことだと思います。

一人の患者さんを誰が総合的に責任を持って診るのかという視点が

日本ではあまり十分に意識されていません。

将来的な話をしますと、今後AIが進歩して医者の仕事の多くがAIで代用する時代が来る可能性もあります。

中:どのような分野がAIに代替されていくと思われますか。

白井:例えば、患者さんがまず初めにAIに相談して「これはただの風邪ですから

医者に行く必要はありません」という答が返ってきたら医者には行かないようにする。

それだけでも医療費はかなり節約できると思います。

風邪は薬で治るわけでなく、自然に治癒するものです。

自覚症状をやわらげる薬が「風邪薬」と呼ばれて使われていますが、

それは本来の医療ではないのではないかと思います。

今後、そのような「風邪薬」は保険診療から外れていく可能性もあるのではないでしょうか。

保険診療で行われるべき医療と、自然治癒する症状をとるだけの医療があり、

AIが進化すると効率的にその両者を区別できるようになるかもしれません。

結果として、医療にあまりコストがかからないようになっていく可能性があります。

2045年への展望

中:全てをAIに代替させるのではなく、AIと協働しながら医療を進めていくことで、

治療アウトカムの改善だけでなく、医療費を削減できるということですね。

ところで、先生は医師を目指す前に工学のご研究をされていましたので、

少しAIの話を膨らませてお尋ねします。

AIが進歩し続けると2045年ごろには人類の知能を超え、これまでの経験則が意味をなさず

AIに支配されたような世界になるとの予測が「2045年問題」として語られることが増えてきました。

先生はこの問題にご関心はおありですか。

白井:2045年というと25年ほど先のことですね。

100年先ではありません。

ですから当然興味を持っていますし、本をいろいろ読んだり勉強しています。

中:今後20数年のうちに、医療にAIが大幅に導入されるようになると、

そのような変化を受け入れていくマインドが人々に求められてくるのではないかと思います。

医療者従事者は、そのマインドをどのように培っていくべきでしょうか。

白井:医療に限らずどのような職業に就いていても、常に「現状を良くしていこう」という気持ちがなく

「今のままで良い」という考えでは、徐々に仕事はつまらないものになってしまいます。

コンピューターでも常にバージョンアップが必要なことと同じです。

長い歴史を持つことが「老舗」と称され評価される世界でも、

やはり新しいものをとり入れていく姿勢がなければ、決して魅力あるものにならないと思います。

医師と同レベルの異なる視線で患者さんを看る

中:温故知新と言うのでしょうか。

新しいものと伝統的なことを融合させながら次の時代を見据えていくということですね。

ここで、看護師が将来を展望する際の指針と言いますか、助言をいただけませんでしょうか。

10年、20年という近未来に医療が大きく変貌していく中で、

看護師はどのように変わっていく必要があるのか、お考えをお示しください。

と申しますのも、医療の現場から看護師へのニーズが増えた結果として、

現状では個々人が特に変わろうと努力しなくて医療機関で働くことができるのですが、

今後この状態が永久に続くとは必ずしも言えず、進化し続けることが求められてくると思いますので。

白井:かなり難しいテーマですね。

医師の立場と看護師の立場を考えた時、まず一つは当然のことですが、

医師が上で看護師が下という関係ではありません。

医師と看護師が同じ高さで患者さんを見ることが非常に大事だと思います。

医師と看護師では患者さんの捉え方が異なりますから。

看護師は患者さんの生活や人生をみて、医師はどちらかというと疾患をみています。

両者が二人三脚のように、同じレベルの異なる視線でみることが、より良い医療を進める基本だと思います。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

中:ただ、看護師と医師とでは習得している知識や技術に大きな差がありますので

「同じレベルで」と言われても、やはり困難を伴うのではないかと思うのですが。

白井:実際に医療の現場でどう動くかも大事ですけれど、恐らく、

意識の問題が大きいのではないでしょうか。

例えば「男女平等、男女同権」と言われますね。

しかし本当のところは、男性にしかできない仕事、女性にしかできない仕事があります。

その違いを「男尊女卑」ではなく「男女平等」だと考えていくと、人間としてより豊かになっていけます。

医師-看護師の関係もそれと全く同じで、

医師にしかできない仕事、看護師にしかできない仕事が当然あります。

医師が指示を出して看護師がそれに従うというこれまでの医療制度の中での役割分担を超えた、

新しい在り方があるはずです。

まず、そのように意識をすることが大事なことだと思います。

中:そうしますと、看護師としても「医師の指示に従っているから安心」ではなく、

自身でスキルを磨く姿勢がより大切になってきますね。

白井:そうですね。

医師の指示の下で働くということではなく、看護師独自のプロフェッショナルとしてのプライド

というものを持って、豊かな人間性を培っていくことが期待されています。

中:力強いメッセージをいただき、ありがとうございます。

最後に先生のご趣味についてお聞かせいただけますか。

白井:昔はグライダーに乗って空を飛んだりしていました。

今はギターを弾いたり、絵を描いたりしています。

中:お描きになった絵を院内に飾られたりしていますか。

白井:腕が上がったらそうしたいと思います。

まだ自己満足のレベルです。

中:では、看護師へメッセージをお願いいたします。

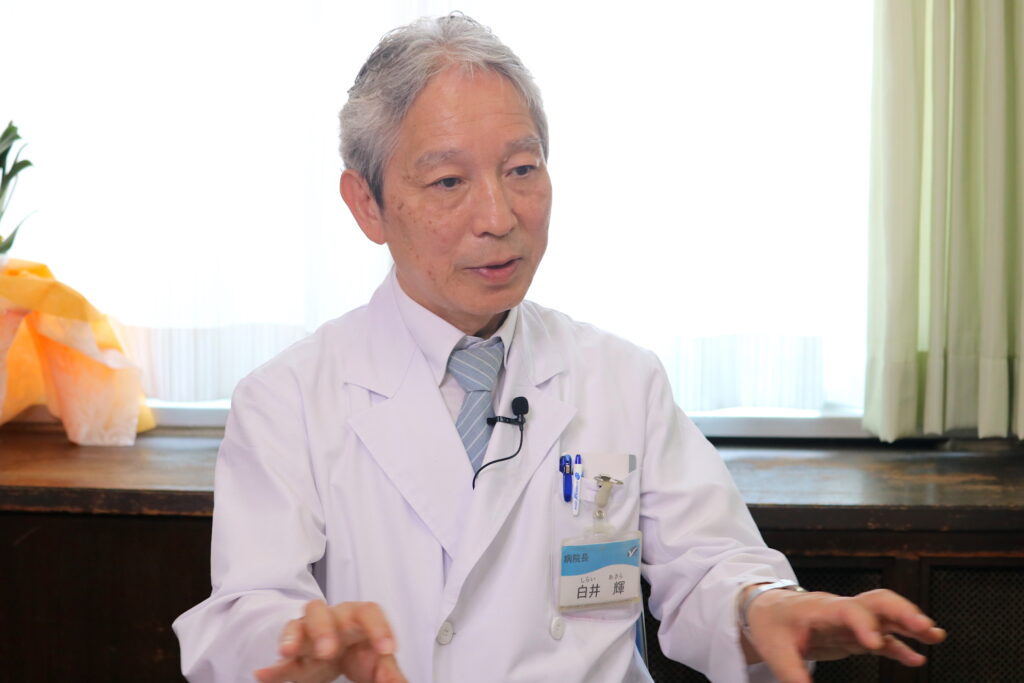

白井:ヨゼフ病院の病院長の白井です。

ヨゼフ病院は非常に古い病院です。

古いけれども、あたたかい医療を常に求めています。

人間が大好きな看護師さん、ぜひヨゼフ病院に来てください。

よろしくお願いします。

シンカナース編集長インタビュー後記

白井先生のキャリアはとてもユニークで印象的でした。

東大の工学部で大学院まで進まれ、そこから医学に転向されていらっしゃいます。

「人の役に立つことを追求する」という視点では、工学も医学も同じというお話には驚きました。

近年、社会人経験者が看護師を目指されるというのはかなり一般的になってきましが、

医師の世界では、既に白井先生のようなキャリアの方が多くいらっしゃるということで大変勉強になりました。

看護師に対して、独自のプロフェッショナルとしてのプライドを持つことの大切さを教えていただき、

白井先生の穏やかさの中に秘めた情熱を感じることが出来ました。

聖ヨゼフ病院関連記事

Interview Team