前編に続き、

須永先生に今後看護師に期待することや地域との取組みなどお伺いいたしました。

看護師の提案力

中:昨今、ドクターの働き方改革が話題になっていますが、看護師が従来の分業とはまた違ったスタイルで医療に参画できる可能性はあるのでしょうか。

須永:国がいま進めようとしている看護師の特定行為が一つの進む方向です。

それ以外に先ほどお話しいたしましたことと関連しますが、患者さんが入院した時、

あるいは退院され地域に戻られた時に困らないように生活を支えていく役割に期待しています。

看護師のほうから医師に対して「ここはこうした方が患者さんのためになると思います」と提案できる力をもってほしいと思います。

中:未来に向けて力強いメッセージだと思います。

やはり医師から指示を受けて実行することも大事ですが、これからは自らもきちんと状況をアセスメントした上で情報を発信する提案力が重要になるのですね。

須永:そこは非常に大切だと思います。

今はまだ医師の指示で動くことが多いと思いますが、

これからそこが根本的に変わっていかないといけません。

なぜなら、患者さんは医師から技術的な医療を提供されるだけでは幸せになれないと考えるからです。

看護師さんが提案力をつけ、実績を積み重ねてくると、

医者のほうも「看護師の言うことだから、そっちのほうが正しいよね」と言うことに従うようになると思います。

最終的には、どちらかが指示をして、他方がそれに従って動く、ということではなく、

医師と看護師、その他のコメディカルの人たちが、

患者さん・ご家族と対等な立場で意見を交わして、患者さんにとって最善の医療、

看護の方法を見つけていく、というのが理想だと思っています。

地域への情報発信

中:先ほど地域で医療を構築するといったお話がありましたが、

具体的な施策はスタートしていらっしゃいますか。

須永:昨年度から病院として年報を発行し始めました。

当院が1年間で行ったことをまとめたものです。

現在は院内向けですが、

今後は地域で開業されている実地医家の先生方にも発信していく予定です。

中:そういった地域への情報発信のために、

院内で話し合う機会をこまめに持つ必要があると思いますが。

須永:幹部は週1回ミーティングをして、

毎回3〜4時間かけて病院の方向性や問題点に関して議論を交わしています。

その議論を踏まえて年1回、職員全員に集まっていただき職員総会を開催します。

職員総会は、病院としての次年度の方針を説明する場であり「自分たちの部門はこの1年間こういうことやってきた」と成果を発表する場でもあります。

また、看護部長が主宰する看護部だけのミニ総会もあり、当院関連施設のサテライトクリニックも含め看護師全員が参加します。

中:総会やミニ総会など、興味深い取り組みをなさっているのですね。

現在、法人全体では看護師が185名います。

病床は小規模ですが7:1看護ですし、透析や健診・人間ドック、

訪問看護も行っていますので、看護師や職員数が比較的多いことも特徴です。

そのスタッフを対象に、ゼミを開催するといったこともしています。

病院を核とする街づくり

中:ゼミですか。大学のようですね。

実際に法政大学の教授を招いて行っています。

テーマは入退院支援です。

入退院支援には多職種が関係してきますので、看護職だけではなく医事課職員、リハビリスタッフも含めて入退院支援を推進するプロジェクトに取り組むというゼミです。

地域との繋がりを大切にしているのも当院の特徴の一つで、

看護部長の発案によって「つなぐカフェ」という催しも行っています。

年2回、職員食堂を開放し、介護や看護で困っている地域の方に来ていただき、

お茶を飲みながら互いに情報交換し支え合っていただく場としています。

当院に通院されている患者さんに限らず、どなたでもご参加いただけます。

その他、世界糖尿病デーにちなみ、生活習慣病に関する地域への啓蒙活動という意味合いで、地域のお子さんを対象に、模擬診療のイベントも開催しています。

医者が内視鏡の訓練に使う器具を実際にお子さんに操作してもらったり、

縫合の擬似練習などをしてもらったりします。

ご家族でご参加いただき、好評を博しています。

これも当院の患者さんだけでなく、どなたでもご参加いただけます。

中:まさに病院が中心になって街づくりをされているのですね。

非常に未来志向の病院だと感じました。

須永:高齢で外出がままならない方が増えていますので、これからは医療者が外に出向いていかないと、必要とする人に医療を届けることができません。

また、そもそも病気にならないように市民を啓蒙するという点でも、病院内で待っているだけでは不十分なのだろうと思っています。

我々がそのように積極的に動くことが、この地域を良くすることにつながっていくと考えています。

看護師へのメッセージ

中:イベントも盛りだくさんで、個々の内容は非常に深く、地域の方々をよく考えていらっしゃることがわかりました。

ありがとうございました。

最後に看護師に向けてのメッセージをお願いいたします。

須永:当院は、地域のことを考え、患者さんのことを考えて、何事にも一生懸命取り組んでいる病院です。

病棟、外来、訪問といろいろな部署があり、さまざまな働き方ができます。

私たちと一緒に地域づくりをしていきたいと思われている方に来ていただければ、非常にありがたいと思っています。

シンカナース編集長インタビュー後記

調布駅周辺は開発が活発に進んでいました。

病院が中心となり作り上げる「新しい街づくり」

これは、今後、病院のあり方を考える上での新たなる指針となるのではないかと感じました。

病院は、病気を治す場から、地域住民の健康や生活を支える場になる。

高齢化が進むからこそ、病院が患者さんを待つのではなく、医療者が外に出向いてく。

受動から能動へ。

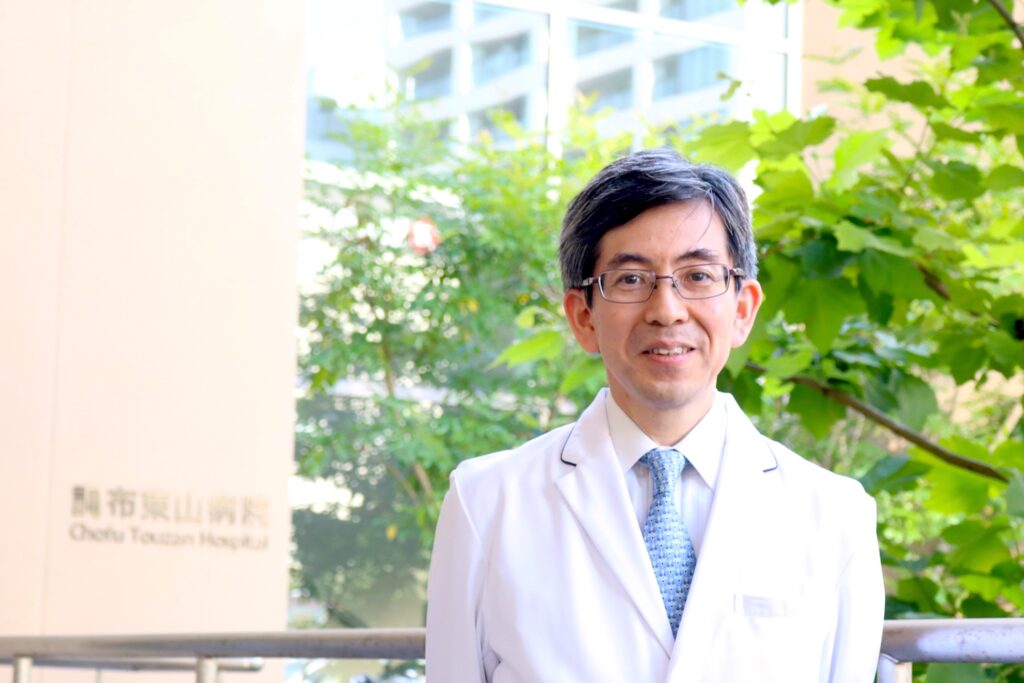

とても優しい雰囲気でありながら、力強く地域医療について語られる須永先生は、医療の未来を明るく照らされるお一人だと思いました。

院長自ら「経営者というスタンスより、現場を支える裏方」とおっしゃられるしなやかさ。

爽やかな緑溢れる背景の写真からも、しなやかなリーダーという雰囲気が伝わるのではないでしょうか。

調布東山病院関連記事

Interview Team