飯能靖和病院の原田俊一先生は「医者としてあるべき姿はオールラウンドプレーヤー」と思いながら

脳神経外科医の道を歩んでこられたそうです。

現在、回復期リハビリテーション病院の院長として職責を果たされている原田先生に、

これからの医療と看護の在り方などをお伺いしました。

特殊疾患病棟も持つ回復期リハ病院

中:今回は、飯能靖和病院病院長の原田俊一先生にお話を伺います。

先生、どうぞよろしくお願いいたします。

原田:よろしくお願いします。

中:まず、貴院の特徴を教えてください。

原田:当院は回復期リハビリテーション病院として

急性期治療が終了した患者さんが自宅復帰するまでのお手伝いをしています。

さらに、ご自宅への復帰が難しい高齢患者さんの受け皿としての機能も果たしています。

また特殊疾患病棟を開設しており、

脊髄損傷や神経難病等のため在宅療養が困難な患者さんを受け入れています。

そういった多様な引出しを持った慢性期病院であることが特徴と言えます。

病弱だった幼少期

中:次に先生が医師になろうとされた動機をお聞かせください。

原田:私は今でこそ健康ですが、子どもの頃は喘息持ちで非常に体が弱かったのです。

夜な夜な喘息発作で近所の先生にお世話になり、何とか大人になれたという感じです。

そのような子どもでしたから、成長するに従い「いずれ将来、恩返しをしたい」という意識が芽生え、

医師を目指しました。

中:医学部時代はどのような生活を過ごされましたか。

原田:身体を作らなくてはいけないということでバレーボール部に入りました。

背が高かったおかげもありエースアタッカーのポジションを獲得し、

大学医学部のリーグ戦ではそこそこの活躍をしました。

勉強の思い出はあまりありませんが、バレーボールの思い出はたくさんあります。

外科から脳神経外科へ

中:ご専門領域はどのように決められましたか。

原田:私はどちらかというと、いろいろな病気を幅広く診られ、今でいうところの家庭医的な

オールラウンドプレーヤーが医者としてあるべき姿ではないかと思っていました。

しかし私が卒業した1982年という時代は、ちょうど医療の専門・細分化の枠組みがはっきりしてきた頃で、

とにかく何か診療科を選ばなければならず迷いました。

いろいろ迷った結果、外科に入ることにしました。

というのも母校の外科は、心臓外科や腹部外科、脳外科などが一つにまとまっていたので、

とりあえず外科に進み、おいおい専門を絞り込めばよいと考えたからです。

中:最終的には脳神経外科に進まれたのですね。

原田:脳という臓器はちょうど両手で包み込めるぐらいの大きさなのですね。

それで「これはちょうど手ごろなサイズかな」と、少し変な理由で決めました。

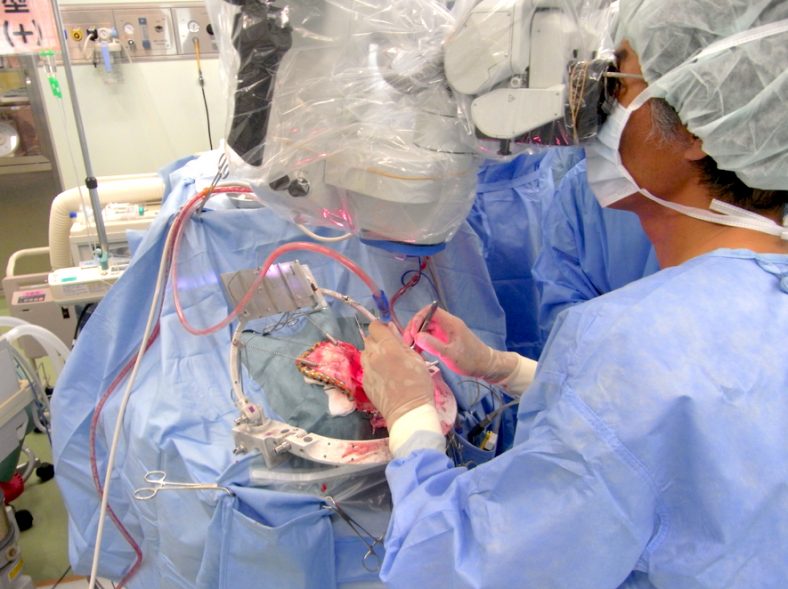

またその頃は顕微鏡を使ったマイクロサージャリーの黎明期で、

新しい技術を身につけ臨床に役立てたいという思いがありました。

さらに救急医療にも興味がありましたので、

脳卒中など急性疾患に携わることができる脳神経外科を選びました。

職員が生き生き働ける環境

中:次に現在の院長職、経営者としてお話を伺いたいのですが、

臨床医から院長に就かれ、気をつけられていることはございますか。

原田:一番大切に考えていることは、職員一人一人が生き生きと働ける環境を整えることです。

当院は慢性期病院ですから急性期病院に比べると、業務がやや単調になる傾向があることは否めません。

しかし逆に言えば、自分の行った医療・看護の結果を自分自身で最後まで確認できるということです。

また高齢者のお世話をすることで自分の人間性を磨けますし、

「医療とは何か」といったことをじっくり考える時間もあります。

職員が患者さんやご家族からフィードバックを得て職能を向上させたり、

自分を高められる環境を提供するのが、最も大事なことだと考えています。

中:職員が普段の業務をこなすだけでなく、日頃から人間性を高めていくべきだということですね。

そういったお考えに至ったのは、どのような背景があったのでしょう。

院長に就かれるにあたって本を読まれたり、周りの方からお話を聞いたりされたのでしょうか。

原田:本は好きですね。

死生観に関する本や哲学書は今も読むようにしています。

人として最終段階をどう迎えるべきかといったことです。

読書で気付いたことがあると朝礼や昼礼で職員に伝えます。

スペシャリストよりジェネラリスト

中:朝礼や昼礼以外に職員の方との接点を持たれる機会はございますか。

原田: 私は会議のための会議はやらないようにしており、

職員からの報告や相談は自分の部屋で受けることが多いです。

そんな時は必ず最後にねぎらいの言葉をかけるようにしています。

また院内を歩いていてすれ違った時には、必ず挨拶したり、ふたことみこと声を掛けます。

中:コミュニケーションのとり方に配慮されているのですね。

脳外科医といいますと勝手なイメージかもしれませんが、職員と積極的にコミュニケーションをとることが

少ないように思っていましたので、少し意外な印象を受けました。

原田:そうですね。

脳外科医は確かに何事も自分が中心になって決めていこうとするタイプが多いかもしれません。

私は先ほども少し申しましたが、もともとスペシャリストよりもジェネラリストでありたいと

考えていたこともあり、コミュニケーションは大切にしています。

学生時代に抱いたその想いは、間違ってなかったと思います。

後編に続く

Interview with Araki & Carlos