結核予防会(JATA; Japan Anti-Tuberculosis Association)を母体に発展してきた複十字病院。

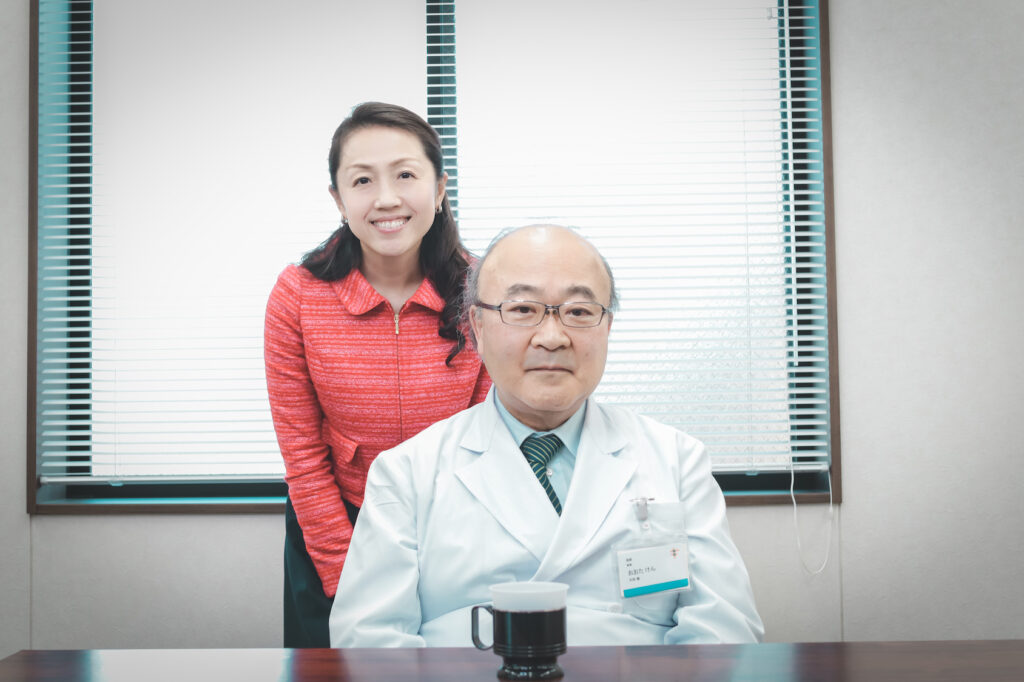

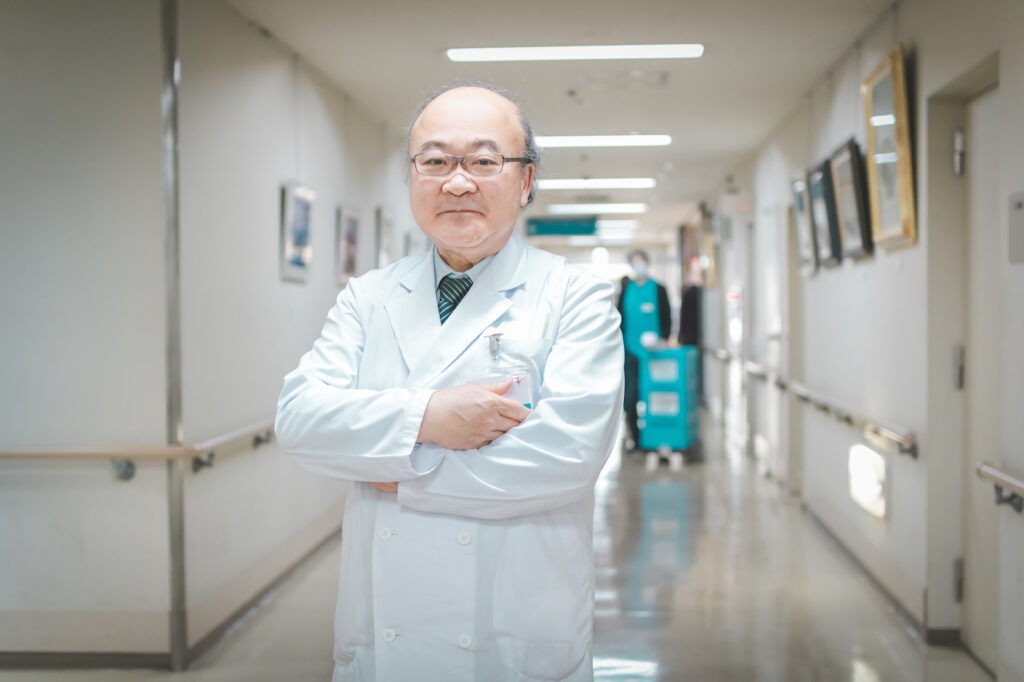

現院長の大田健先生にその歴史的背景や、現在の病院の特徴、先生ご自身の経歴などを伺いました。

国内に2カ所、結核医療高度専門施設の一つ

中:本日は、複十字病院病院長の大田健先生にお話を伺います。

先生、どうぞよろしくお願いいたします。

大田:よろしくお願いします。

中:最初に貴院の歴史を教えていただきたいのですが。

大田:当院は昭和14年に設立された結核予防会を母体とする病院です。

結核予防会は、結核が死亡原因の第一位を占めていた当時、

それを憂えた皇后陛下が結核予防のためにと資金を下賜されたことに始まります。

その付属病院として当院が昭和22年に開設されました。

70年強の歴史があるということです。

今でも厚生労働省から結核医療高度専門施設に指定されている

全国にわずか2施設しかない病院の一つに位置付けられています。

ただし現在では結核以外の疾患領域も全般的に扱っています。

中:現在の貴院の特徴を挙げてください。

大田:力を入れている領域は三つあります。

一つはやはり結核医療を通じて充実させてきた呼吸器疾患です。

結核以外に肺癌、肺線維症などの慢性肺疾患、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、

喘息、アレルギー性呼吸器疾患などすべてカバーできます。

二つ目は乳癌です。

乳腺科を設置し、整容性の維持と術後後遺症の低減を目指した治療を行っています。

三つ目は消化器領域です。

消化器センターというセンター方式を採用し、

内視鏡手術、開腹手術も含め最適な治療選択肢を提供しています。

肺癌と乳癌、大腸癌については特に症例数が多く、東京都のがん診療連携協力病院に指定されています。

中:「結核予防会(JATA)複十字病院」という病院名から、今も結核治療が中心なのかと

思われがちかも知れませんが、実際はとても先進的な医療を展開されていらっしゃるのですね。

大田:いま申し上げた三つの特徴以外に、主に糖尿病を中心とする生活習慣病領域も力を入れています。

また、循環器領域についても非観血的な心エコーの検査と診断、特に心不全に対する治療、

そして観血的なカテーテル治療、例えば心房細動に対するアブレーションによる脳梗塞予防などについては

同じく結核予防会の付属病院である新山手病院と連携を取りながら進めています。

さらにもう一つ特徴を挙げるとすれば、予防医学です。

検診センターが充実していて、これは当院に限らず結核予防会の本部として

しっかりした基盤を整えています。

中:国内の結核の現状はどのようになっているのでしょうか。

大田:かつて国民病と言われるほど多かった結核も、

今では人口10万人当たりの患者数が12〜13人ほどに低下しています。

ただしこれは先進国としては少ないレベルではなく、日本は結核の「中蔓延国」とされています。

患者数がもう少し減り、人口10万人当たり10人以下になれば、

晴れて「低蔓延国」となり他の先進国の仲間入りができるという状況です。

部活動でマネジメントのエッセンスを習得

中:ありがとうございます。

ここからは少し先生ご自身のことについてお伺いします。

まず、先生が医師になろうとされた動機を教えていただけますか。

大田:それは私の記憶のないところから始まります。

1歳になるかならないかの頃に重症の感染症にかかり、かなり危険な状態をさまよったそうです。

後にその話を度々聞かされ、さらに小学校に入学してからも体調を崩して

小児科の先生にしばしばお世話になる時期がありました。

その後、中学と高校は元気に過ごしたのですが、卒業間際に受けた適性試験の結果が

「医師またはロケット技術者または農業従事」という結果だったもので、子どもの頃に

医療のおかげで命拾いしているものですから医師を選択する気になったという流れです。

中:医学生時代の思い出をお聞かせください。

大田:広島から出て行き現役で東大に入りましたので最初は言葉が違い、友達もなく、

さらにまた体調を崩した時期もあって参りました。

それでも教養学部から医学部に進んだ後は部活動に励むようになりました。

中:クラブ活動は何をされたのでしょうか。

大田:サッカー部や卓球部にも少し顔を出しましたが、結局、

中高の時にやっていた軟式テニスを続けることにして、医学部の3年生ではキャプテンを務めました。

軟式テニス部は部員の数が少なくて私がキャプテンになった頃は大ピンチでした。

そこで教養学部のある駒場に出かけて入部の勧誘をしたり、看護学校のテニス部の学生にも加わってもらい

一緒に練習するなど工夫していました。その経験から、人集めのノウハウが身についたような気がします。

中:学生時代のクラプ活動でのキャプテンの経験が、その後の医師人生に役に立っているということですね。

大田:結局、組織は人がいないことにはどうにもなりませんから。

研究室に所属してグループで研究を進めたり、もう少し後になって教授になったり、

病院長になった時に、リーダーシップを発揮する上で、学生時代の経験が役立ったと思います。

呼吸器領域の進歩と残されている課題

中:その後、ご自身の専門とされる領域は、どのようにお決めになられましたか。

大田:当時の研修制度は、卒業直後の2年間を半年ずつの四つに分けて診療科を回る仕組みでした。

一つの診療科に半年所属していますと、3カ月目あたりから自信がつき、

科としての特徴もよく理解できるようになります。

私は麻酔科や第三内科、第二内科などを回りながら、「どうやら自分は内科向きのようだ」と気づき、

また麻酔科での経験も含めて呼吸に興味がわき、結局、物療内科に入局しました。

その後は主にアレルギーを含む呼吸器疾患の診療や研究を手がけてきました。

中:その頃と今とでは呼吸器領域も大きく変化したのではないかと思いますが、

劇的に変わった部分と言えばどのようなことでしょうか。

大田:まず挙げるべきは喘息の吸入ステロイド薬(ICS)の普及です。

ICSが開発された当初は副作用を危惧して恐る恐る使い、効果も十分ではなかったものです。

それが今ではキードラッグとなり、喘息死は格段に減少しました。

最近ですと肺癌の治療です。

ターゲットを絞った分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬など明確な作用機序の薬剤が登場しています。

一方、いまだにあまり進歩していないのが間質性肺炎です。

薬剤があるにはありますが、著効を示すには至っておりません。

呼吸器領域に残された課題だと思います。

中:そういった課題が残ってはいるものの、

かつて治療できなかった疾患を治療できるようになることは、医師としての喜びではないですか。

大田:そうですね。

また疾患の治癒に至らなくても、症状を改善するツールが登場したことも大きな変化です。

例えば在宅酸素療法(HOT)です。

HOT登場前は動脈血酸素分圧(PaO2)が低下していても、

通院患者さんの苦しみを救う手立てはありませんでした。

それがHOTの登場でコロッと変わり、生命予後とQOLが大きく向上しました。

私は1980年に米国に留学したのですが、その時に向こうではHOTが当たり前のように使われていました。

ところが日本で使えるようになったのは、それから10年ほど経過してからのことだったと記憶しています。

二度の留学

中:どちらに留学されたのでしょうか。

大田:デンバーのコロラド大学に付属する

National Jewish Medical Research Center(現在はNational Jewish Health)です。

1980年からの3年間と1988年からの1年半の2回行っていました。

最初の留学では、アレルギーに関連している免疫グロブリンE(IgE)の産生がどのように調節されるのか、

培養したリンパ球を用いて検討していました。

今でも自慢したくなるのは、そのプロジェクトを自分で考えて、

末梢血からではなく扁桃からリンパ球を採取し実験したことです。

結果的に、実験動物での検討結果をヒトのアレルギーの検討に応用できる

実験系を確立することができました。

2回目の留学では、主に特発性肺線維症(IPF)の研究に携わり、

筋線維芽細胞の局在を免疫組織染色で突き止めることができました。

また同時に基礎研究として抗原提示のメカニズムをテーマに取り組みました。

後編に続く

Interview with