みなさん、こんにちは。

さて今回の連載テーマですが、以前お話しさせて頂いた看護の効率化にも通じるテーマとして、「チーム医療の勧め」ということについて少し書かせて頂きたいと思います。

チーム医療と医療の質の向上化

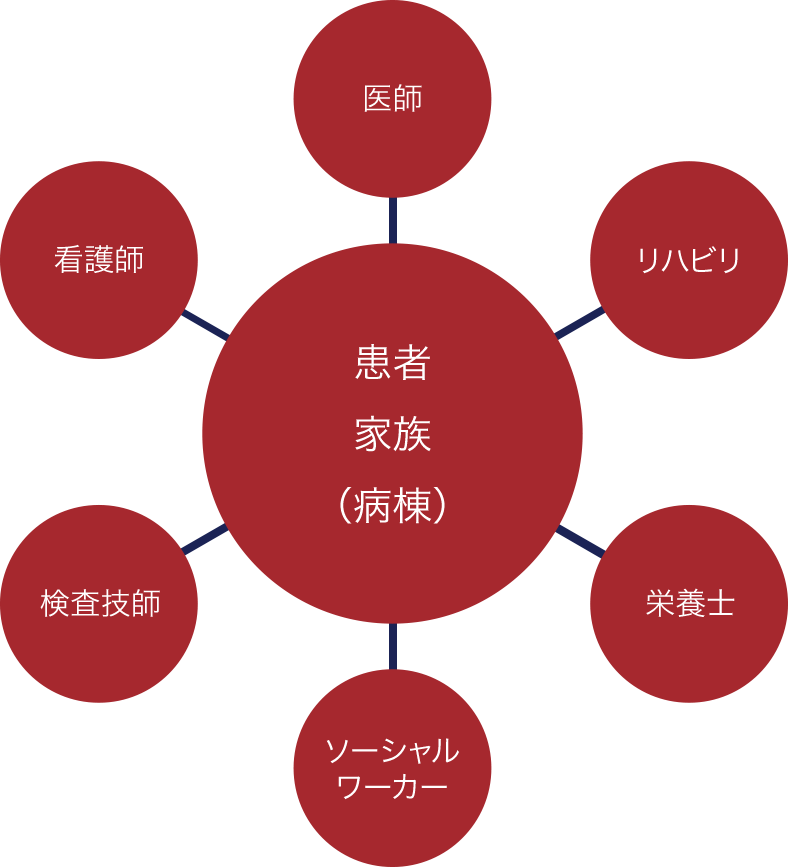

オーストラリアの看護の仕事は効率化と分担化が進んでいるということについて以前書かせて頂きましたが、その根本的な原理として、オーストラリアでは「チーム医療」という概念がとても重要視されているように感じます。日本でもチーム医療の実践とその重要性は認識されているとは思いますが、オーストラリアのチーム医療の中心は「病棟」です。看護師や医師はもちろん、リハビリや栄養士、ソーシャルワーカーなどほぼ全てのチームが病棟でケアや患者指導などを行い、統一された記録に記録を行います。そのため、患者さんの情報共有がとてもスムーズです。また、分業化が進んだシステムの中でも、日々のコミュニケーションや記録を通した連携がとてもよく取れています。オーストラリアの人たちは元々とてもフレンドリーな人が多いのですが、そのコミュニケーション能力の高さには驚嘆します。日常の何気ない会話から必ず声掛けし合い、患者さんの情報も記録に残さないような些細なことまで当たり前のように共有しています。

看護師の判断に基づいた看護実践

オーストラリアのチーム医療のもう一つの特徴として、チームメンバーの役割と概念の違いがあるように感じます。日本での看護師や他職種の立場はあくまで「医師の補助、医師の指示に基づいた仕事」という認識が強いですが、オーストラリアの看護師は「看護師の判断に基づいた仕事」をより多く任されているように感じます。例えば、ICUなどで見られる看護師の判断による医師の指示なしの薬剤の流量調節や人工呼吸器調整などがその例に挙げられます。もちろんその分より大きな責任や専門的な知識は求められますが、何より自分が医療チームの一員としてまさに患者さんのケアに関わっているというやりがいは大きいと思います。

オーストラリアではそれぞれの職種が対等に、まさに「チーム」として協力しあっているイメージです。医師もあくまで医療チームの一員として、それぞれの専門職が互いの専門的見解を基に日々活発に意見交換を行い、さらには患者さん自身が大切なチームの中心として、患者さんにとって最善の医療の提供を目指しています。

まとめ

病棟を中心とした統一された記録と口頭での密なコミュニケーションがカンファレンス無くしての効率的な情報共有、チーム内の信頼関係構築、さらには分業化された中にも一貫した医療の提供に役立っています。また、看護師も患者さんの一番そばに居るからこそ貴重な情報提供源として、時には患者さんの代弁者として重要な医療チームの一員としての役割を担っています。次回以降は、看護師の判断による看護実践と医療チームの一員としての患者さん中心の医療提供についてもう少し具体的に紹介できたらと思います。