「介護食」とひと口に言ってもその内容は、硬さはもちろん、味、作り方、保存方法が千差万別。

使用目的も、単に嚥下障害の進行に伴い対症的に始めるばかりでなく、

経管栄養からの離脱を目指して用いることや、消化管手術後の早期摂食開始に応用することもあります。

数ある介護食の中から今回は、「摂食回復支援食」と銘打った介護食を販売しているイーエヌ大塚製薬をお訪ねし、その特徴を伺いました。

まず、貴社の沿革や業容を教えてください。

当社は2002年に、大塚製薬(株)と、雪印メグミルク(株)の前身である雪印乳業(株)、それに(株)大塚製薬工場の三社が出資してスタートした会社です。

設立当初は、以前から雪印乳業が手がけていた経腸栄養剤(医療用医薬品)が事業の中心でした。

社名も「経腸栄養(Enteral Nutrition)」の頭文字である「イーエヌ」から名付けられています。

現在はその経腸栄養剤に加え、口腔ケア製品、そして本日の主題である摂食回復支援食「あいーと」という3本柱で事業展開しています。

「あいーと」を発売したのは2010年のことで、来年10周年を迎えます。

経腸栄養剤から口腔ケア製品、介護食と手を広げられたのは、どのような経緯からでしょうか。

経腸栄養剤を取り扱う中で、実際に医師や看護師、栄養士など医療従事者の方々に接していますと、さまざまなニーズがあることに気付かされます。

その一つが、経腸栄養をされている方の口腔環境の問題であり、その課題を解決するために口腔ケア製品を開発しました。

一方、栄養をからだに入れる理想的な方法は、やはり口から食べることであり、当社もその点は早くから認識していました。

患者さんの「自分で食べたい」という願いをサポートできる製品の開発を進め、それが摂食回復支援食「あいーと」として結実したということです。

「あいーと」というネーミングは、「I eat」つまり「自分で食べる」という意味を表現しています。

貴社製品を「介護食」ではなく「摂食回復支援食」と名付けているのには、そのような開発背景が関係しているのですね。

ところで「摂食回復支援食」とは、何か定義づけのあるカテゴリーなのでしょうか。

当社が独自に用い始めた言葉であり、まだ第三者的な定義はありません。

今のところ「摂食回復支援食」を販売しているのは当社のみです。

介護食との違いはどのような点でしょうか。

キザミ食やミキサー食などの一般的な介護食は、食材が細かく刻まれたり潰されていたりと、食材本来の形状が保たれていない食事形態となります。

そのため、外観からは使われている食材がわからず、食欲をあまり刺激しません。

一方、当社の「あいーと」は外観が通常の食事とほとんど同じで、何を食べているのかわかりやすいことが特徴です。

以前から、食材をいったんすり潰して再成形し、外観を通常食に近づけた介護食がありますが、それとは違うのでしょうか。

「あいーと」は食材のかたちはそのままで、再成形していません。外観と味わいが通常の食事とほとんど一緒です。

成形せずに食材のかたちを維持したまま、軟らかく加工しているということですね。どのような技術が使われているのでしょうか。

酵素均質浸透法という技術で、当社の特許です。

食材を真空状態に置くと、食材内部の空気が抜けます。

空気が抜けてできるスペースに消化酵素の液体を染み込ませ、食材全体を軟らかくするという方法です。

つまり、ヒトの体内で行われている消化作用の一部を、あらかじめ製品工場で行っておくというイメージです。

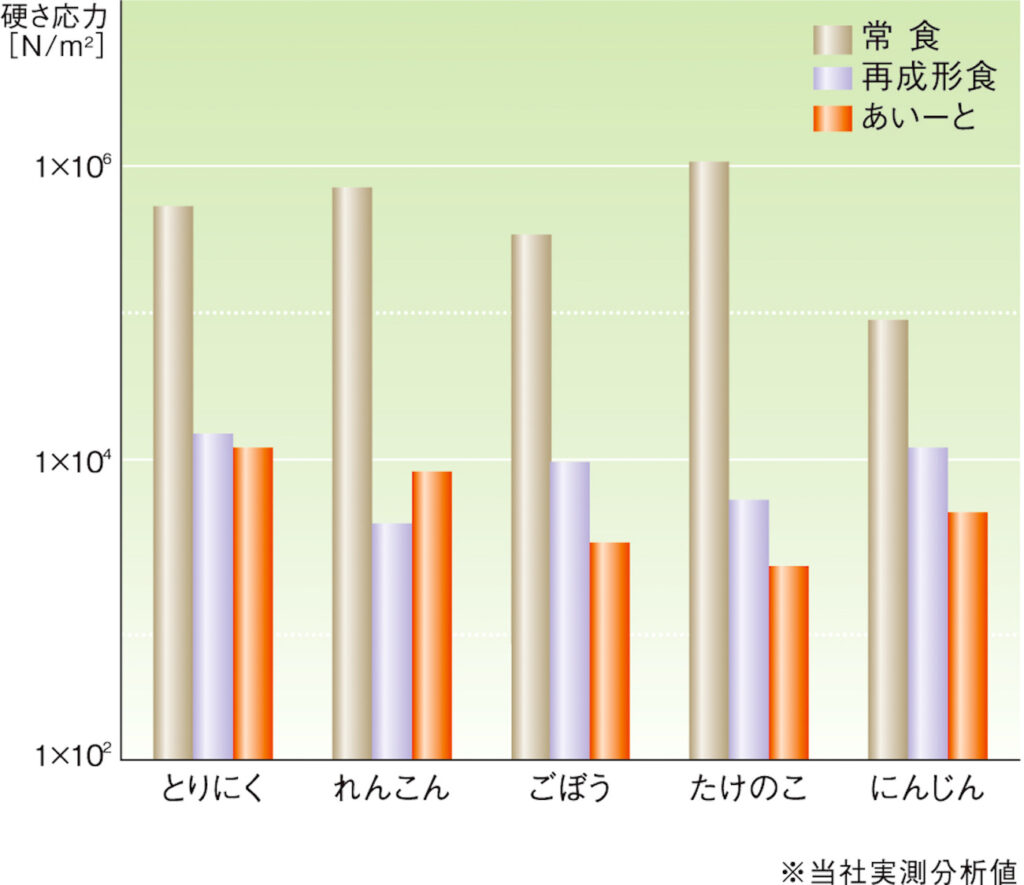

これによって、通常食の100分の1から1,000分の1ほどの硬さになり、レンコンなどの硬い野菜や肉、魚も舌で崩せます。

出汁などの水分を追加して調理するミキサー食など他の調理法に比べて、重量あたりのエネルギー量が高くなり、少量でより多くの栄養を摂取可能です。

主にどのような場面で用いられていますか。

在宅介護世帯での利用が多いです。

在宅での介護食調理はご家族にとって時間や労力の負担となります。

苦労して作った食事でもキザミ食やミキサー食では、

あまり食べてもらえないこともあり、精神的な負担にもなり得ます。

「あいーと」を用いることで調理負担が軽減でき、

また通常食とほとんど同じ見た目ですので、ご家族みなさんで同じ食事メニューの食事にすることもできます。

すると、医療の専門家が使うというより、エンドユーザーが直接購入されているのですね。

当初は病院での需要を見越して開発したのですが、いざ蓋を開けてみると、在宅で苦労されている方が非常に多く、8割以上はエンドユーザーの直接購入です。

それでも2割弱は病院等のニーズが占めているのですね。

病院ではどのような使われ方をしているのでしょうか。

例えば、経管栄養から経口摂取に戻す過程で活用いただいたり、脳卒中のあとのリハビリテーションの段階でのご利用、あるいは胃がんの手術に際して術後食としての「あいーと」を説明していただき、手術への不安を取り除くといった、さまざまな使われ方がされています。

一般の方への「あいーと」に関する情報提供には、どのような手段を用いていますか。

インターネットによる情報提供もしていますが、それでは「あいーと」をまだご存知ない方へは伝わりにくいという弱点があります。

やはり、医療関係者の方から患者さんへ当社製品をご紹介いただいていることの影響がたいへん大きいと感じています。

例えば訪問看護師や言語聴覚士の方などは、患者さんに役立ちそうな製品や情報を積極的にお伝えされているようで、その情報の一つとして当社製品を紹介いただいています。

最近は嚥下指導に携わっていらっしゃる歯科医師や歯科衛生士の方から患者さんにお話しいただくことが増えています。

嚥下障害は、症状が軽度から重度までさまざまな患者さんがいらっしゃいますので、それぞれの方に適したものでなければ逆効果になりかねません。

当社としても、「あいーと」を利用することが適切な方に製品をお届けしたいと考えており、まず医療の専門家に患者さんの状態をアセスメントしていただきたいところです。

ですから、いま申しましたような医療関係者を介してエンドユーザーが増えていくという状況は、非常に理想的な方法だと思っています。

ここで、どのようなメニューがあるのかご紹介くださいますか。

ぶりの照焼き、ハンバーグ、牛肉のオイスターソース焼き、エビチリ、豚肉の生姜焼き、肉じゃが、チキンカツなど多数のメニューを取り揃えています。

最近ではうどんも発売しました。麺類を介護食として製品化するのは、なかなか高いハードルでした。

そのほか、正月にはお節料理、ご馳走としての鰻重など、お祝い用のメニューも出しています。

お値段はいくらぐらいですか。

1品500〜600円が多いですね。

ですから、おかず2品にごはんなどをつけますと、千円以上になります。

みなさんがよくされている方法は、あいーとのメニューからおかず1品を使い、その他のメニューは手作りされるという方法です。

高齢化とともに売上が急拡大しているのではないでしょうか。

「あいーと」に関しては在宅介護食におけるご利用が多い反面、一般の方の認識がまだあまり高くないと感じており、売上はまだまだといったところです。

介護食を手作りされるご家族の方は多いですが、「あいーと」をうまく取り入れていただくことで、ご家族の負担軽減にもなります。

何より患者さんにとっては、食事のバラエティーが増え、通常食と同じ見た目で食べる楽しみも増えるということにつながると考えております。

是非、「あいーと」を上手に利用していただきたいと思います。

逆に言えば、それだけ今後の伸び代があるということかもしれませんね。

最後に、看護師に向けて、貴社製品に関するメッセージをいただけますか。

看護師の方々には、日々、患者さんへ当社製品をご紹介いただいており感謝申し上げます。

摂食回復支援食「あいーと」は、摂食機能が低下した方の食べる機能を支援し、また個々人の食欲や食嗜好に満足いただけるように工夫した食事です。

是非、実際にご試食いただき、製品の価値を知っていただきたいと考えております。

関連学会にて展示ブースを出しておりますので、お立ち寄りいただき、お試しください。

イーエヌ大塚製薬 総務部の小田中様(左)、あいーと事業部の吉田様(中央)、北村様(右)